Ayer, 1ero. de junio, Día Internacional de Niño, la Organización de Estados Americanos aceptó de nuevo a Honduras como miembro, con 32 votos a favor y uno en contra (el de Ecuador), luego de que fuera retirada de dicho organismo, después del Golpe de Estado del 2009 que sacó del poder al presidente constitucional Manuel Zelaya.

Porfirio Lobo, el nuevo presidente hondureño, elegido en medio de un proceso muy polémico, logró con el apoyo de los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Juan Manuel Santos de Colombia, que su país sea de nuevo aceptado en el organismo internacional en aras de fortalecer la democracia en esa nación hermana.

Por otra parte, Manuel Zelaya obtiene la autorización de volver a su patria y se firma un acuerdo en el cual se le retiran los cargos que le había impuesto el gobierno de facto de Roberto Micheletti (responsable del Golpe de Estado).

Ahora todos los medios de comunicación le han dado cobertura a este evento y los Estados Unidos han aplaudido el restablecimiento de la "democracia" en Honduras, sin embargo me pregunto: ¿Será que esto es suficiente para que los hondureños olviden lo terrible de su historia? ¿Será que esta resolución traerá de vuelta a los muertos durante las manifestaciones populares en favor de Zelaya? ¿Será que ahora Honduras podrá seguir su lucha por lograr construir un país más justo y solidario?

En verdad pienso que antes de emitir cualquier juicio, es importante conocer algunos detalles de la historia contemporánea de Honduras, una de las naciones más aplastadas por el imperialismo y las inequidades.

Honduras, país cuyo nombre proviene de "hondo", "profundo", debido a la profundidad del agua que los españoles encontraron en las costas caribeñas, parece realmente haber tocado fondo.

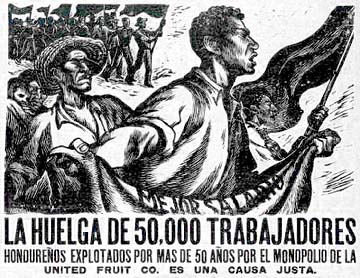

La historia de esta nación, así como de toda América Latina ha sido una sucesión de conflictos armados, golpes de estado e intervencionismo norteamericano. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras, basada - igual que la de Ecuador - en la agricultura, estuvo controlada por la United Fruit Company y la Standard Fruit Company, quienes monopolizaron los cultivos de banano.

Los gobiernos de esta época no fueron más que simples títeres al servicio de los intereses del Departamento de Estado de E.U.A.

A mediados de los sesenta, la mayor parte de las tierras cultivables en El Salvador estaba controlada por terratenientes. Las malas condiciones de vida, obligaron a miles de salvadoreños a migrar a Honduras. En 1969, tras la reforma agraria realizada en tierra hondureña, se expropiaron tierras y se expulsó a los salvadoreños que habían vivido allí por generaciones. Esto fue aprovechado por los gobiernos de ambos países para alimentar los conflictos binacionales. En este proceso, los medios de comunicación jugaron un papel super importante, ya que promovieron el odio entre hondureños y salvadoreños.

Las tenciones se agravaron durante los partidos de fútbol jugados entre ambas naciones, previo a las elimitarios del mundial de 1970. El 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño lanzó un ataque contra Honduras y consiguió acercarse a la capital hondureña Tegucigalpa.

Así se desató una guerra que duró apenas 4 días, que causó la muerte de entre 4.000 a 6.000 civiles y 15.000 heridos, pero, a pesar del fin del conflicto, las tensiones entre ambos países se intensificaron, a medida que los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional y la CIA, tomaron severas medidas para evitar el avance del comunismo en la región, situación que se intensificó tras el triunfo de la Revolución Sandinista de 1979 en Nicaragua.

En 1980, Honduras y El Salvador firmaron definitivamente un acuerdo de paz en Lima, Perú, en el cual se dispusieron resolver sus problemas fronterizos en la Corte Internacional de Justicia.

En 1982, se aprobó una nueva constitución con el fin de restaurar el estado de derecho. Esta constitución fue el resultado del fruto de " negociaciones" entre las fuerzas políticas y los militares. En ella se redujo el periodo presidencial, se estableció la no reelección; y le dieron a las FFAA la tutela del sistema, en el caso que alguno quisiera atentar contra la democracia y suprimir la nueva carta magna. En medio de este proceso, Roberto Suazo Córdova resultó electo presidente constitucional. Prometió una revolución de honestidad y trabajo, pero en realidad se dedicó a atacar a los comunistas y a formar escuadras contrarrevolucionadas, con el apoyo del presidente gringo Ronald Reagan y la participación directa de la CIA.

Desde entonces, la situación de Honduras fue de mal en peor. Los gobiernos que siguieron se dedicaron a cumplir con las exisgencias de los Estados Unidos a tal punto que, en 2001, Centromérica, incluyendo a República Dominicana, se adhirieron al DR-CAFTA (Dominican Republic-Central American Free Trade Agreement), que no es sino, un tratado de libre comercio entre estas naciones con los gringos. Tras la invasión norteamericana de Irak en 2003, el gobierno de Ricardo Maduro aprobó enviar soldados hondureños a morir en una guerra que nisiquiera nos pertenece, mientras la situación de la mayoría de la población se debatía entre la extrema pobreza y los conflictos de pandillas y el narcotráfico, todos males introducidos por EUA.

En 2006, gana las elecciones Manuel Zelaya, un hombre progresista que quiso darle un giro a la política hondureña, emprendiendo profundas reformas sociales. Firmó un acuerdo petrolero con Hugo Chávez, se declaró de izquierda, se alejó de Washington y metió a Honduras en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). El siguiente paso en esta transformación nacional, fue la convocatoria a un proceso constituyente.

Esto, desde luego, trajo como consecuencia, el resentimiento de la alta burguesía hondureña, representada por los partidos políticos tradicionales, así como de la banca privada y los medios de comunicación que no le perdonaron a Zelaya el haberse "atrevido" a enfrentarse con Estados Unidos y haberse aliado con los malejemplosos del Sur.

Entonces, con el apoyo de los gringos, a través de la USAID y con la venia del Departamento de Estado, y con el apoyo del ejército, detuvieron el cambio de la Constitución para renovar su mandato y declararon ilegal su encuesta-consulta del 28 de junio de 2009. Ese día, los militares irrumpieron en la casa del presidente Zelaya, lo depusieron y tras el éxito del Golpe de Estado, el Congreso eligió para sustituirle al liberal Roberto Micheletti.

De inmediato, la sociedad civil salió a las calles de todo el país en respaldo a quien, para la gran mayoría ,era la esperanza de recuperar Honduras para los hondureños, aunque estas manifestaciones no fueron de interés para los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, quienes manipularon toda la información. El rechazo de los organismos internacionales al golpe fue unánime, pero al interior del país, los poderes fácticos de la ultraderecha cantaban su victoria. Una vez más, los sueños de este país centroamericano por ser libre, soberano, democrático, se vieron interrumpidos por los intereses econímicos de ciertos sectores.

Zelaya fue obligado a irse del país, pero con una serie de imputaciones en su contra. Pero gracias al apoyo de naciones hermanas como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Nicaragua, Uruguay, Paraguay y República Dominicana, el líder hondureño no declinó en su lucha porque a su patria se le devuelva el derecho a una vida digna, más justa.

Pero luego de casi dos años en los cuales se le ha robado la dignidad al pueblo hondureño; que se ha pisoteado una vez más a tan trillada palabra "democracia"; que se ha comprobadao por enésima vez que los grupos de poder no van a soltar prenda tan fácilmente y que los Estados Unidos continuará su lucha por mantener a toda costa su hegemonía mundial me pregunto: ¿Qué les espera a nuestras naciones latinoamericanas de aquí en adelante?

La idea de reinsertar a Honduras en la OEA me ha parecido un simple intento por ocultar debajo del tapete, el verdadero trasfondo de esta situación. Una vez más gana la impunidad, los golpistas salen ilesos, los poderes fácticos siguen dominando y la población cada vez más, es excluída, denigrada, maltratada.

Ecuador votó en contra con justa razón. El 30 de septiembre del 2010 vivmos monentos caóticos en el país. Nuestra seguridad ciudadana se vio seriamente amenazada tras la revuelta policial, nuestra democracia y soberanía corrió grave peligro tras el intento de golpe de estado y magnicidio en contra de nuestro presidente constitucional, Rafal Correa Delgado y ahora, luego de ocho meses de los hechos, han salido en libertad los culpables. La revista Vistazo ha sacado en su portada el título "JUSTICIA AL FIN".

Me pregunto de nuevo ¿justicia? ¿de qué justicia hablamos? Si ni el presidente de la República tiene quien le defienda, ¿qué podemos esperar los comunes ciudadanos? Aquí se pretende negar que el 30 de septiembre hubo un intento de golpe de estado, orquestado por personajes muy conocidos, auspiciado por la USAID y el Departamento de Estado de Washington.

En Ecuador lo que ha triunfado hasta el momento es la impunidad (con el apoyo de los medios de comunicación) y lo de Honduras en la OEA me parece lo mismo, el triunfo del descaro y la impunidad.

Sólo espero que ahora que Zelaya ha logrado retornar a su patria, le permitan luchar junto a su pueblo por una reforma constituyente que sea más inclusiva y que le permita a Honduras conquistar su DIGNIDAD.